GESELLSCHAFTSSPIELE

| 31.10.2025

Crime

Places

Das neue kartenbasierte Rätselspiel von Oetinger

Mit

„Crime Places – Das Sanatorium“ und „Crime

Places – Bar der Dämonen“ erfindet sich das Krimi-Kartenspiel

neu – als erzählerisch dichte, atmosphärisch aufgeladene

Erfahrung zwischen Rätsel, Psychodrama und Mystery. Zwei Lost

Places, zwei Abgründe – und ein Spiel, das tiefer geht

als viele Filme.

von

Franziska Keil

©

Verlagsgruppe Oetinger Service GmbH

Als

am 9. Oktober die beiden Kartenspiele „Crime Places –

Das Sanatorium“ und „Crime Places – Bar der Dämonen“

erschienen sind, öffnete sich für Krimi- und Mysteryliebhaber

ein Tor in eine Welt, in der Neugier zur Mutprobe wird und das Lösen

von Rätseln einem nächtlichen Abstieg in vergessene Abgründe

gleicht. Die Autoren Hans Pieper und Joel Müseler sowie Illustrator

Tim Möller-Kaya schaffen mit dieser neuen Reihe nicht nur eine

weitere Variation des beliebten Escape-Game-Formats, sondern eine

atmosphärische Fusion aus Krimi, Psychothriller und immersivem

Storytelling, die das Genre der Rätselspiele mit filmischer Intensität

auflädt.

Beide

Titel der Reihe führen die Spielenden an Orte, die ihre eigene

morbide Poesie entfalten: verlassene Gebäude, verrottete Erinnerungen,

das Echo längst vergangener Schreie. „Lost Places“

sind mehr als Kulissen – sie sind Erinnerungsträger kollektiver

Ängste, Schauplätze der Vergänglichkeit und des unaussprechlich

Unheimlichen. In „Das Sanatorium“ hallt der Wind durch

verlassene Gänge, in denen die Geschichte eines verschwundenen

Mädchens über Jahrzehnte hinweg nachzittert. „Bar

der Dämonen“ hingegen spielt mit den Schatten der Vergangenheit

eines Serienmörders, dessen Verbrechen sich zwischen Realität,

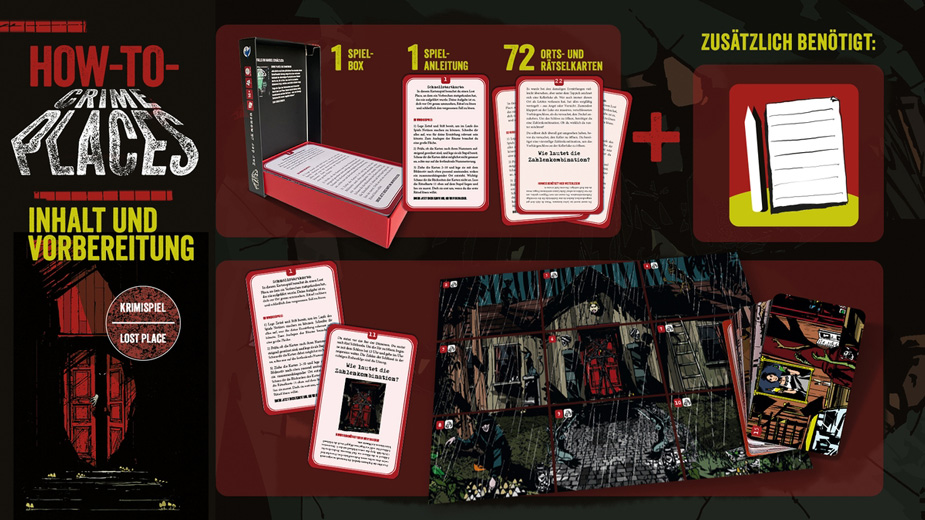

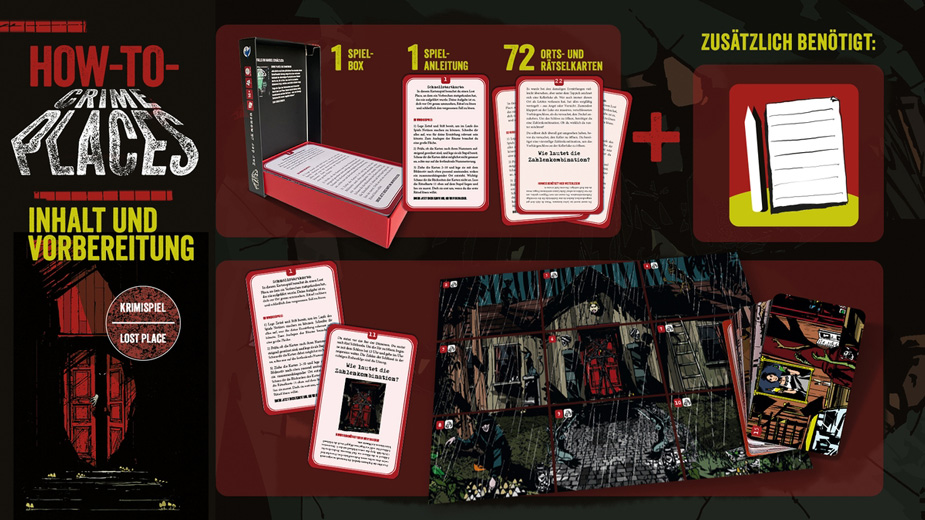

Ritual und Wahn bewegen. Der Clou der Spiele liegt in ihrer Kartenstruktur:

Jede der 72 Karten öffnet ein neues Kapitel, enthüllt Spuren,

Hinweise und narrative Verästelungen, die sich zu einem vielschichtigen

Mosaik verweben. Dabei bleibt der materielle Minimalismus –

nur ein Kartendeck – im reizvollen Kontrast zur gedanklichen

Weite, die sich entfaltet. Es ist ein Beweis, dass Immersion keine

Virtual-Reality-Brille benötigt, sondern allein durch kluges

Erzählen und die Vorstellungskraft der Spielenden entsteht.

Was

die „Crime Places“-Reihe von vielen anderen Krimi- und

Escape-Spielen unterscheidet, ist ihr literarischer Anspruch. Pieper

und Müseler konzipieren ihre Fälle weniger als Rätselmechanismen,

sondern als narrative Räume, die sich mit jedem Hinweis psychologisch

verdichten. Das Spielerlebnis ist kein bloßes Kombinieren von

Indizien, sondern ein allmähliches Eindringen in die mentale

Topographie der Tatorte – eine Form des immersiven Erzählens,

das an die Sogwirkung moderner Mystery-Serien erinnert. In „Das

Sanatorium“ weht ein Hauch von Nordic Noir durch die ruinösen

Gänge, eine Atmosphäre aus Kälte, Schuld und gebrochener

Erinnerung. Die Story um die verschwundene Schulfreundin Solveig ist

weniger ein klassischer Kriminalfall als eine melancholische Meditation

über Erinnerung und Verdrängung. In „Bar der Dämonen“

hingegen treibt das Okkulte seine Blüten – hier mischen

sich Dämonenglaube, Schuldprojektion und kollektiver Wahn zu

einem hypnotischen Spiel aus Halluzination und Wahrheit, das an die

Grenzerfahrungen von „Twin Peaks“ oder „True Detective“

denken lässt.

©

Verlagsgruppe Oetinger Service GmbH

Die

besondere Stärke der beiden Spiele liegt in ihrer Fähigkeit,

Atmosphäre durch Auslassung zu schaffen. Wie in einem guten Psychothriller

liegt die Faszination nicht im Schockmoment, sondern im, was man nicht

sieht – oder noch nicht zu verstehen wagt. Tim Möller-Kayas

Illustrationen leisten hierzu einen entscheidenden Beitrag: seine

Detailgenauigkeit im Morbiden, seine brüchigen Lichtverhältnisse

und das Spiel mit Schatten und Leere verleihen den Karten eine fast

filmische Textur. Jede Zeichnung ist Einladung und Warnung zugleich

– ein Standbild aus einem Albtraum, in dem man selbst die nächste

Entscheidung treffen muss. Dass beide Spiele mehrfach spielbar sind,

ist dabei keine formale Nebensächlichkeit, sondern Ausdruck ihrer

narrativen Offenheit. Je nach Entscheidung, Wahrnehmung und Interpretation

ergeben sich neue Lesarten, neue psychologische Perspektiven auf die

Ereignisse.

Die

„Crime Places“-Reihe lebt vom Balanceakt zwischen Authentizität

und Fiktion. Die Verbrechen wirken real genug, um Gänsehaut auszulösen,

aber nie so voyeuristisch, dass sie in Sensationslust kippen. Vielmehr

geht es um den forensischen Blick als Metapher – um das Ergründen

des Verborgenen, das Aufdecken jener inneren Landschaften, in denen

die wahren Verbrechen schlummern: Selbsttäuschung, Schweigen,

Schuld. Dass die Spiele ohne aufwendige Regeln auskommen und sich

auch allein erleben lassen, ist kein Zugeständnis an Bequemlichkeit,

sondern ein bewusster Schachzug: Das Rätseln wird zur intimen,

fast kontemplativen Erfahrung. In der Einsamkeit des Spieltischs,

umgeben von Schweigen und Dunkelheit, entfalten die Karten ihre ganze

suggestive Kraft – man liest sie nicht, man betritt sie.

Fazit

„Crime

Places – Das Sanatorium“ und „Crime Places –

Bar der Dämonen“ sind zwei Seiten derselben dunklen Medaille:

das Rational-Psychologische und das Okkult-Albtraumhafte. Beide Titel

beweisen, dass die Gattung der Krimi-Kartenspiele zu wahrer Kunstform

reifen kann, wenn sie sich nicht mit bloßen Puzzles begnügt,

sondern eine emotionale und ästhetische Erfahrung erzeugt. In

einer Zeit, in der Spiele oft auf Effekt und Tempo setzen, wagen Pieper,

Müseler und Möller-Kaya das Gegenteil: Sie verlangsamen,

vertiefen, lassen Stille zu. Ihre „Crime Places“-Reihe

ist ein Plädoyer für die Kunst des genauen Hinsehens, für

die Schönheit des Unheimlichen – und für die Erkenntnis,

dass jeder Lost Place letztlich ein Spiegel des eigenen Inneren ist.

CRIME

PLACES

Das

Sanatorium | Bar der Dämonen

Dauer:

ca. 120-180 Min.; Alter: 16-99 Jahre; Personenanzahl: ab 1 Person;

mehrfach spielbar, die Karten bleiben intakt.

Verlagsgruppe

Oetinger

|

|

|

|